............MARIE L: CARTOGRAPHIE DU « TENDRE »

......................OU LE MANUEL DE FELIXITé

.......................

Marie L, « Confessées suivi de quelques lettres au milieu d’elle », Editions Cartouche, Paris, 264 pages, 18 E.

De la compilation des corps féminins Marie L. retient un pont, des projections, tout un jeu de dérives et de basculements d’échelle, d’impossibles perspectives et d’apesanteurs vertigineuses. Surgit plus que l'idée de l'idée de l’amour une "espèce d'espace" (Michaux) littéraire, décentré, fragmentairement amoureux, dispersé. A une vision nostalgique et mélancolique de l’affect la créatrice répond par le mouvement d’une « geste » (comme on disait au Moyen Age) de reconstruction par laquelle l’auteure fait acte de résistance. Elle sait que le corps amoureux n'est jamais débarrassé de ses ombres et qu'une écrivaine doit les fréquenter pour tenter de les expulser par la force de sa langue.

Face au quotidien qui rire par les pieds les hommes et les femmes Marie L. sait encore et malgré tout rêver l’amour l’approche n'est pas chez elle une abstraction de la réalité mais au contraire sa confrontation. Déchirée entre la tradition qui l'a formée et le monde qui s'ouvre à elle à chacun de ses voyages amoureux elle cherche autant ouverte à l’autre qu’à son idée forte et brûlante de la liberté. Elle cherche sans cesse le trait qui projette dans diverses tonalités la grêle et le feu qui change le fleuve du quotidien en absinthe.

Sans cet espoir fou il n'existe pas de littérature qui vaille la peine. En sa quête obstinée et par ses choix, Marie L. rappelle quelque chose d’important, d’essentiel : ce n’est pas derrière nous qu’il convient de regarder. Il nous faut, toujours, défoncer les vantaux mystérieux de l’Impossible. Certains l’accuseront de cérébralisme tourmenté et décadent. Mais on répondra simplement qu’elle reste au contraire la primitive d’une sensibilité centuplée, et que sa littérature demeure ivre de spontanéité, de puissance, de violence mais sans la moindre obscénité factice.

.. .. |

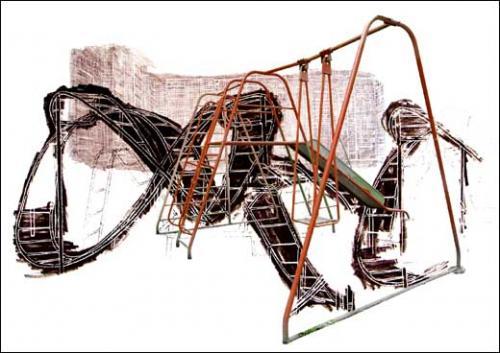

GERARD TRAQUANDI :

MODIFICATIONS DES SYSTEMES DE REPRESENTATION

|

|

Faux baroque, moderniste attardé, Gérard Traquandi accepte ces définitions qu’il a vues dans un journal à son sujet. Elles le satisfont. « J'ai lu ça un jour, dit-il, c'était ironique, bien sûr, puisque ça qualifiait des artistes en retard par rapport à notre époque, qui avaient encore un pied dans le passé, mais la définition m'a plu ». Peu à peu le peintre s’est dégagé des apparences pour retenir l’essence de ce qui fait la peinture : à savoir la lumière et l’espace. Il précise d’ailleurs les limites dans lesquelles il se cantonne : « J'aurais aimé être moderne, à la fois humaniste et en accord avec la nature, mais ce n'est plus possible. Moi, je suis un sceptique, pas un ironique ou un cynique, simplement un sceptique. » |

Sa peinture le prouve : tout y est suspendu, aérien même si pour lui peindre n’a rien d’une expérience purement métaphysique : « Peindre, c’est être dans les choses » dit-il. L’abstraction n’est donc pas épure spirituelle mais condensation perceptive. Quelques volutes ou quelques courbes sur un fond monochrome suffisent à créer une concentration du regard.

L’objectif de Traquandi n’est pas de représenter mais de fournir un regard affûté. Loin de tout maniérisme il se voudrait un Cézanne de l’époque postmoderne. Même s’il n’a pas eu son « courage », comme lui il a tenté le croquis in situ. Mais tandis que Cézanne y est resté vingt ans, au bout de six mois il s’est lassé… Le regard n’a pas besoin d’autre lieu que celui de la peinture. Elle se situe dans des « espèces d’espaces » envahis de lumière jusqu’à donner une sensation de vertige et de grâce. Et l’artiste de préciser : « Le « You see what you see », de Franck Stella est un point extrême dans la tentative de toucher à une véritable abstraction. Tentative d'émanciper l'art de la nature. Je suis très impressionné par les tableaux à bande de cet artiste, mais pour ma part, j'ai toujours besoin de retourner au paysage, quand une série m'amène à un travail par trop mécanique, afin de prendre un nouvel élan ». La peinture de Traquandi n’est donc pas abstraite à la manière de Stella.. Mais elle est non figurative. La force du tableau tient à sa qualité de surface et de matière : l’éloge de la nature passe par là, par cette nécessaire « platitude ».

Face aux murs du temps et de l’espace, la lumière est piégée dans des circuits faussement voluptueux. Elle saisit le crâne pour qu’il se reconnecte avec des sensations corporelles dans tout ce que Traquandi décale. Chaque toile devient une fable du monde évidé de sa propre affabulation. Ce que le peintre permet d’atteindre n'est ni le propre ni le figuré. Ce sont des zones où nous perdons la capacité de penser. Leurs « déserts » (ou presque) aplanis dans leur verticalité et dans l'exigence d'un rythme créent autant un processus d’empreintes que de retraits des choses en ce qui devient matière de cendre et œuvre de feu.

Il y a là à la fois le génie du lieu et la hantise du non-lieu. Ou si l’on préfère une sorte de pouvoir de la puissance de l’air provençal qui n’a rien pourtant de folklorique, d’exotique ou de provincial. « Je continue de faire ce que les peintres ont toujours fait à savoir transférer du perçu sur une toile avec des couleurs. Tout cela dans un contexte historique donné. Je choisis des axes, je laisse à la photographie sa faculté de représenter, ou au cinéma sa capacité narrative. J'opère par soustraction » écrit celui qui que le dehors soit ce qu'on vit dedans. Et dans son mouvement chaque toile devient une nature vivante. S’y éprouve un mouvement au sein de la fixité. L’artiste propose une autre mise en scène, une autre mise en espace. Il semble créer à l'instinct et au plus pressé. Mais il ne faut pas s’y tromper. Son approche est aussi rapide et lente et toujours sur le fil du rasoir. Son geste de prise n'approche rien d'établi, il mise sur la nudité des formes et leur délocalisation comme si le tableau proposait des matériaux non représentationnels mais comme « soufflés » sur une paroi dans ce qui tient du décrochement figural, de l’engloutissement, de la plongée et dune paradoxale concentration par implosion..

Face à l’œuvre une question surgit : comment se fait-il que tout cela soit si incroyablement visible ? La réponse semble simple : de telles peintures supposent l'éphémère. A savoir ce qui sépare l'être de ses choses. La peinture joue un rôle d'intermédiaire, d’entremetteuse. Elle peut se comparer à la peau de lait qui sépare deux choses de même nature : une chose qui a eu lieu, une chose qui attend son sort. Bref l'une disparue, l'autre à venir. La peinture témoigne d'un passage de l'une à l'autre. Gérard Traquandi n'est ni dans la sensorialité pure et encore moins dans le rationnel. Il n'est pas non plus dans une superposition des deux. Il se situe dans l'entre-deux qui sépare au sein du temps deux choses de même nature. Ses monochromes sont des paysages intermédiaires, des marges centrales. Elles emplissent la nudité, envahissent de la même manière le vide. Une telle peinture n'est ni tranquille, ni inquiète, ni arrêtée, ni muette. Elle possède le mérite d'apaiser sans édulcorer.

Prolongement de tentatives et d’expériences de l’ « informel » rencontrées d’abord chez Duchamp et Yves Klein puis plus près de nous chez Jannis Kounellis, dans l’Arte Povera et surtout chez Claudio Parmiggiani, Traquandi déplace avec subtilité la notion expressionniste de la peinture. La douceur y devient la force de la lumière sur l'ombre, du talc de la première sur les taches de la seconde. Tout semble simple. On sait néanmoins qu'en peinture la simplicité est fruit de la complexité qui fait de la "peau de lait" une ouverture au-delà des objets que l'artiste a choisis de saisir. Le peintre exprime le développement en dissonance de diverses harmoniques. Et là où tant de peintures enrobent, la sienne retourne la chose vue sur elle-même au sein de la contrainte graphique. Où il n'y a presque rien, surgit un presque tout.

L’intimité avec l’invisible suffit à l'art de Traquandi. Il reste inséparable d’une pré-visibilité pas encore formulée et d’une ressemblance que nous ignorons encore. Il ne faut pas y chercher l’ailleurs mais l’ici-même dans l’ascèse et le recueillement. Le peintre se « contente » d’aller vers ce qui, se captant ou se créant, ne se pense pas encore. Son œuvre s’éloigne autant du luxe de pacotille que de la réserve de l’avarice. Elle s’avance nue, dépouillée, libre, chargée du seul désir de vie sans la moindre certitude sur ce qu’elle rameute dans l’effondrement des preuves que le peintre concasse. Elle garde, à ce titre, plus de connexions avec les parfums de lessive qu’avec des respirations lascives. Elle essaye simplement à toucher une sorte de justesse interne par effets de surface qui transforment les victoires en défaites, les défaites en victoires (provisoires) sur le temps.

Avançant dans sa toile sans présumer a priori de sa forme Gérard Traquandi nous lie paradoxalement au monde puisque, en général, l’abstraction nous en éloigne. Le peintre a bien mieux à faire que postuler sur l’éternité éphémère : il se coltine avec le réel à l’épreuve de son désir et de son manque afin de voir ce que ça cache. Il ne s’occupe donc plus des roses pour subjuguer les naïfs : si ce n’est, comme Celan, la « rose de personne » qui est à tout le monde. Le peintre nous apprend à la reconnaître. Gérard Traquandi ouvre le monde d'une profondeur particulière. Il sait écarter la tentation de l’exotique, du raffiné en préférant l'épure d'un langage qui ramène dans l’ici-bas même si cette œuvre ne mène pas où l’on pense accoster. L’artiste descend, descend dans le réel. Il n'a pas peur que la terre lui manque et ne craint pas sa force de gravité mais il sait s’en détacher. Son œuvre garde une vocation fabuleuse. Elle fait reculer le chant des certitudes et met une grâce dans les pesanteurs.

Dans chaque oeuvre émerge un phénomène d'enlacement. L'image se manifeste comme apparition mais indique quelque chose qui ne se manifeste pas. Il y a là un phénomène indiciaire aussi subtil qu’étrange et qui tient lieu de trouble. Il ne signifie pas simplement : il annonce quelque chose qui se manifeste par quelque chose qui ne se manifeste pas. La réalité « vraie » est remplacée par une sorte d’indiscernabilité mise à jour à travers l’épreuve de la disjonction qui tient d’un soulèvement, d’une élévation. La révulsion du simple effet de surface joue pour créer une ouverture énigmatique. Le regard devient abyssal face à une peinture qui n'est plus surface enrobante mais une surface qui dérobe et se dérobe. Elle devient l’interface agissante entre le sensible et le sens, le possible et l’impensable.

|

![]() Cliquez-ici-menu de la revue-

Cliquez-ici-menu de la revue- ![]() Cliquez-ici-menu de la revue-

Cliquez-ici-menu de la revue-